Jean-François Berruyer (1741-1804)

Général, gouverneur des Invalides

Naissance

Fils de Louis Berruyer et de Anne Brochet, il naît à Lyon sans doute le 6 octobre 1741 (il est souvent fait mention de la date du 10 janvier 1738 ; cet acte existe aussi, et on a sur les deux le même prénom, et les mêmes parents. Comme il a un frère nommé Jean-Baptiste, et que c’est le prénom du parrain de celui de 1738, il est probable qu’il soit bien né en 1741, et qu’il a plus ou moins volontairement profité de ce doublon pour se vieillir).

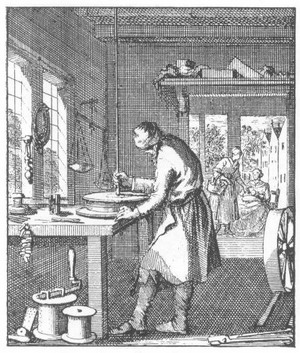

Hériter d'une longue tradition familiale, son père Louis est marchand tireur d’or (artisan qui, par privilège royal, bat et file l'or ou l'argent afin de mettre en forme le métal puis de l'étirer en fils ; à l’époque, les fils d’or mélangés à la soie étaient réservés à la fabrication des vêtements de la noblesse et du clergé. Vous pouvez télécharger ici l'article de L'Encyclopédie de Diderot dédiée aux tireurs d'or), Louis était le fils de Claude Berrier, tireur d’or à Trévoux sur Dombes, près de Lyon.

La guerre de Sept Ans

Il s’engage au régiment de Talaru-Infanterie (devenu plus tard Aumont-infanterie) le 17 février 1751. Il est promu sergent en 1756 et embarque sur la frégate La Galise appartenant aux vaisseaux de M. de la Galissonnière, afin de participer au siège de Port-Mahon à Minorque lors de la Guerre de Sept Ans (sur cette guerre : site 1, site 2, site 3, site 4), où les anglais de l'amiral Byng furent battus. Il part alors en Allemagne de 1757 à 1762, participe à la victoire d'Estrée à Hastenbeck (le 26 juillet 1757 ; carte) puis à la capitulation des Anglo-Hollandais devant Richelieu à Klostersevern (8 septembre 1757), à la défaite de Rossbach (le 5 novembre 1757, cette bataille fut un des plus grands exploits de Frédéric II, roi de Prusse, et contribua le plus à le maintenir sur son trône, attaqué par la France, la Russie et l’Autriche ; carte ; ce fut un désastre pour M. de Soubise), à la bataille de Soest (octobre 1758) où il reçoit sept blessures (dont une si grave qu'on n'a pu lui sauver la vie qu'en le trépanant) et est fait prisonnier, puis à la victoire de Broglie à Bergen (13 avril 1759) et à la défaite de Contades à Minden (1er août 1759).

Il quitte le service le 21 septembre 1759, mais y revient 18 mois plus tard et le 20 février 1761, on le trouve cornette de dragons (Le cornette était un sous-lieutenant qui portait l’étendard déployé à l’une des extrémités ou «cornes» de la compagnie. L’officier était donc particulièrement exposé. Ses débuts de carrière furent donc modestes. C’était le grade le plus bas de la cavalerie. Jean-François fut donc probablement chargé, à ses débuts, de travaux peu gratifiants : donner de la nourriture aux chevaux, soigner les soldats. Il devait faire ses preuves) dans les volontaires de Soubise, plus tard légion de Soubise. Il retourne alors en Allemagne où il reçoit cinq blessures, prend part aux batailles de Willingshausen (15 juillet 1761) et de Wilhemstadt ; il se signale dans la retraite de Ziegenheim à la tête d'un détachement de 60 hommes, en arrêtant une colonne ennemie dans un défilé où il reçoit deux coups de sabre et un coup de feu, et fait prisonnier un officier général des troupes prussiennes commandant une division. Il devient lieutenant de dragons en 1762 (le 16 mars), et enfin est réformé à la paix de 1763 (le 21 avril).

La progression dans les rangs de l’armée

Le 10 juillet de cette année, il passe lieutenant dans l’Infanterie, devient lieutenant de dragons (le 1er juillet 1766) et le 22 juin 1767 est nommé capitaine d’infanterie. Il prend part à l’expédition de Corse, il reste deux ans dans l’Ile. A son retour, il entre aux Dragons comme Aide-Major le 4 août 1770, devient capitaine en second de chasseurs au régiment de Jarnac-Dragons, le 27 août 1776.

Il est alors fait chevalier de Saint Louis le 22 janvier 1779. Il devient ensuite capitaine en second au 5e régiment de chasseurs à cheval le 8 avril 1779 puis passe capitaine-commandant le 20 mai 1783. Il devient major des troupes à cheval du second régiment de chasseurs (qui devint régiment de chasseurs des Pyrénées, puis de Guyenne et enfin 8e chasseurs) le 28 décembre 1783 puis lieutenant-colonel de ce régiment pour les troupes à cheval le 3 mai 1787 et enfin seul lieutenant-colonel du régiment après le retrait des chasseurs à pied de ce corps le 17 mars 1788.

Après la Révolution, Jean-François est promu colonel de son régiment le 23 novembre 1791 (alors en garnison au Fort Louis du Rhin), puis il passe le 5 février 1792 dans le 1er régiment de carabiniers comme colonel général ; le 13 mai, il est nommé maréchal de camp puis passe à l’Armée du Centre le 20 juillet. Le 1er septembre, il est nommé lieutenant-général ; il prend alors le commandement de la 17e division militaire et les camps de Paris et de Meaux le 8. Enfin, le 20 octobre 1792, alors que l'armée prussienne victorieuse en Champagne se dispose à marcher sur Paris, il est nommé général en chef du camp sous Paris et de l’Armée de l’Intérieur.

Le roulement de tambours

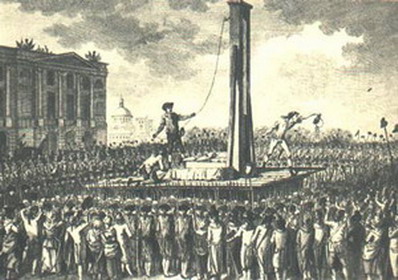

Jean-François Berruyer va prendre part à un moment essentiel de l’Histoire de France : le procès puis l’exécution de Louis XVI. Au procès, c'est lui qui garde le roi, et il intervient à un moment crucial le jour de l'exécution, le 21 janvier 1793 :

Depuis sept heures du matin, plus de 20 000 hommes montent la garde. Paris est complètement bouclé. La force armée du général Berruyer et la garde républicaine de Santerre craignent en effet un coup de force de l’opposition royaliste pour sauver Louis XVI du supplice. A dix heures dix minutes, dans le jour brumeux, au pas lent, le carrosse du maire de Paris où a pris place le roi débouche de la rue Royale sur la place de la Révolution (rebaptisée plus tard de la Concorde), précédé de cent cavaliers de la gendarmerie, et suivie de cent cavaliers de la garde républicaine, au terme d’un trajet de deux heures depuis la prison du Temple. A droite en regardant la Seine, au milieu d’un espace encadré de canons et de cavaliers, non loin du piédestal vide qui supportait naguère la statue de Louis XV, se dresse la guillotine. La place entière est garnie de troupes. Les spectateurs ont été refoulés très loin. Il ne sort de leur multitude qu’un faible bruit, fait de milliers de halètements, de milliers de soupirs. Tout de suite, sur un ordre de Santerre, l’éclat assourdissant des tambours l’étouffe...

Le roi ne descend pas tout de suite ; il regarde longuement l’échafaud, avec calme et fermeté, puis achève sa prière. Jacques Roux note dans son procès-verbal : « Il a été trois minutes à descendre de voiture. » Plus peut-être dans un silence assourdissant. Legros, l’assistant de l’exécuteur Sanson et un officier municipal ouvrent enfin la porte du carrosse.

A l’instant, l’exécuteur le saisit et lui dit : « Monsieur, laissez votre habit ! – Non ! » réplique Louis d’un ton ferme. « Il faut laisser votre habit, je ne peux opérer sans cela. – Je ne le veux pas ! » répond-il. Le bourreau et ses deux valets essaient alors de l’en dépouiller. « Eh bien ! Laissez-moi, je vais l’ôter moi-même. » Il les écarte alors assez rudement, détache son col, le jette à terre, et quitte son habit ; il reste alors couvert d’un simple gilet de molleton blanc. Puis il s’agenouille aux pieds du prêtre et reçoit sa bénédiction.

Les aides l’entourent et lui prennent les mains. « Que voulez-vous ? dit-il. – Vous lier. – Me lier, non, je n’y consentirai jamais ! » Indigné par l’affront, son visage est soudain devenu très rouge. Les bourreaux semblent décidés à user de la force. Il regarde son confesseur comme pour lui demander conseil ; l’abbé Edgeworth murmure : « Faites ce sacrifice, sire; ce nouvel outrage est un dernier trait de ressemblance entre Votre Majesté et le Dieu qui va être sa récompense. – Faites ce que vous voudrez, je boirai le calice jusqu’à la lie. » On lui attache alors les poignets derrière le dos avec un mouchoir, on lui coupe les cheveux.

Les tambours de l’escorte se sont rangés, sans cesser de battre. L’exécuteur lui montre l’escalier de l’échafaud, et veut le soutenir pour l’aider à monter. Louis refuse ce secours. Toutefois, les marches qui conduisaient à l’échafaud étaient extrêmement raides à monter. Le roi fut obligé de s’appuyer sur le bras de l’abbé Edgeworth : « A la peine qu’il semblait prendre, je craignais un instant que son courage ne commençât à mollir. Mais quel ne fut pas mon étonnement lorsque, parvenu à la dernière marche, je le vis s’échapper pour ainsi dire de mes mains, traverser d’un pas ferme toute la largeur de l’échafaud, imposer silence, par son seul regard à quinze ou vingt tambours qui étaient vis-à-vis de lui, et d’une voix si forte qu’elle dut être entendue au pont tournant, prononcer ces paroles à jamais mémorables : "Je meurs innocent de tous les crimes qu’on m’impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France." »

Un ordre bref, et, à cheval, Louis Charles de Beaufranchet d’Ayat (par ailleurs bâtard de Louis XV et de Louise Morphy de Boisfaily dite Morphyse, et donc demi grand oncle du roi) se précipite vers les tambours, leur jette un ordre. Un roulement brutal interrompt le roi. Il frappe du pied l’échafaud « Silence ! Faites silence ! » On ne l’entend plus. Sa dernière phrase se perd dans le tumulte.

Tout est fini maintenant. Louis XVI ne songe pas à résister ni à se débattre. Pendant qu’on le lie à la planche, il s’adresse aux bourreaux dans un dernier effort pour que son ultime message parvienne au peuple : « Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m’inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. » Il parlait sans cesse, et au moment où la planche bascule et se porte à la fatale lunette, il jette un cri affreux, que la chute du couperet étouffe en emportant la tête.

Il est 10 h 22. Samson prend alors la tête et, la tenant par les cheveux, la montre au peuple. Des fédérés, des furieux escaladent l’échafaud et trempent leurs piques, leurs sabres, leurs mouchoirs, leurs mains dans le sang. Ils crient « Vive la République ! Vive la Nation ! ». Quelques voix leur répondent. Mais le vrai peuple reste muet. Pour le disperser, il faut longtemps... Le cadavre de Louis XVI est transporté sur-le-champ dans l’église de la Madeleine. L’abbé descend de la plate-forme et fuit, l’esprit perdu. Une légende pieuse lui a prêté ces mots, adressés au roi comme adieu : « Fils de Saint Louis, montez au ciel ! »

On attribue souvent à Santerre (qui était le seul à s’en vanter...) l’ordre du roulement de tambours qui couvrit la voix de Louis XVI, alors qu’il revient au Général Berruyer, qui commandait à Paris l’Armée de l’Intérieur. Des rumeurs publiques et sinistres, des bruits de complots, d’enlèvement, circulaient avec persistance depuis quelques jours, Berruyer aurait dit « Savez-vous qu’il a voulu parler au Peuple, que cet imbécile de Santerre a perdu la tête et laissait faire, et que si je n’avais pas commandé un roulement de tambours pour étouffer la voix du tyran, je ne sais pas ce qu’il serait arrivé. »

La question, si longtemps controversée, est fixée par cet extrait des Papiers Inédits du conventionnel Choudieu, publié dans la Revue de la Révolution du 5 juillet 1887, p. 80 :

« A la fin de janvier 1793, je dînais chez chez cet officier, et la conversation a roulé sur ce fait entre le général Valence et le général Beurnonville, qui n’approuvaient pas la conduite de Santerre. Berruyer pris la parole et dit : "On a assez calomnié ce pauvre Santerre, et je ne dois pas souffrir qu’on l’accuse de ce qu’il n’a pas fait. S’il y a quelqu’un de coupable dans cette circonstance, ce n’est pas lui, car c’est sur moi que dois peser la responsabilité. Santerre, qui n’était que général de brigade, n’avait point d’ordre à donner là où commandait un général de division, et c’est moi qui ai donné ce roulement. J’ai cru bien faire, et je le crois encore." Voilà comment ces prétendus historiens, qui n’ont rien vu, ont dénaturé les principaux faits de la Révolution. »

La Vendée

Le 21 mars 1793, il est ensuite envoyé en Vendée, à Niort comme Commandant de l’Armée des Côtes de La Rochelle, pour combattre l’insurrection vendéenne.

Le 11 avril 1793, il attaque et bat Bonchamp à Chemillé ; il poursuit alors les royalistes jusqu'à Beaupréau, avant d'être défait à Cholet le 20 avril et à Beaupréau le 23. A la suite de la défaite du général Leigonyer à Vezins, des députés de Maine-et-Loire l'ayant accusé d'avoir laissé prendre toute l'artillerie de l'armée par sa lenteur et son refus de communiquer ses plans aux commissaires du département, il est rappelé le 28 à Paris afin de présenter sa défense.

Choudieu, représentant du peuple près de l'armée de terre, prend alors sa défense à la Convention : « Voulez-vous savoir la vérité toute entière ? Berruyer a des formes trop républicaines pour des hommes qui ne sont pas encore nés à la Liberté ; il professe des principes trop austères pour des hommes qui ne se doutent pas qu'on puisse aimer et servir la patrie pour elle-même. Celui qui a conduit à l'échafaud le tyran des Français doit avoir pour ennemis tous ceux qui, en secret, soupirent pour un roi. Celui qui s'est élevé constamment contre les désorganisateurs, celui qui poursuit avec sévérité tous les genres de brigandage, celui qui veut que le soldat lui obéisse et se batte, doit compter autant d'ennemis qu'il y a de traîtres et de lâches. Voilà les crimes de Berruyer et des généraux qui sont sous ses ordres ; nous en avons été les témoins et, s'ils sont coupables, nous sommes leurs complices. »

Acquitté, il rejoignit son poste le 27 mai, mais fut suspendu de ses fonctions le 1er juin 1793. Blessé dangereusement à la prise de Saumur, le 10 juin 1793, il revient à Paris sans emploi. Arrêté à Versailles le 1er août, conformément à la décision du Comite de Salut Public portant que les généraux destitués ou suspendus seront mis en arrestation, puis remis en liberté le 16 février 1794, ce n’est que le 12 janvier 1795 qu’il est relevé de sa suspension et mis aussitôt à la retraite. Face à son insistance, et aux recommandations des généraux Kellermann et Menou, le 1er septembre suivant, il est remis en activité par le Comité de Salut Public, et le 29, employé à l'armée de l'Intérieur.

Le 13 vendémiaire

Après avoir assisté à la fin d’un régime, Jean-François va de nouveau participer à un évènement fondateur de l’Histoire de France : les évènements du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795), qui marquèrent l’arrivée sur le devant de la scène d’un jeune général Corse, promis à un bel avenir…

Les députés modérés de la Convention ont éliminé un an plus tôt, le 9 thermidor, Robespierre et l’opposition jacobine de gauche. Cette Convention « thermidorienne » se prépare à instaurer le Directoire pour préserver les acquis de la Révolution.

La future Constitution prévoit deux assemblées, les Cinq Cents et les Anciens. Toutefois, conscients de leur impopularité grandissante, les conventionnels redoutent un coup de force royaliste. Ils décrètent donc que les futures Assemblées comprendront au minimum deux tiers d’anciens députés de la Convention, afin d’empêcher une restauration de la monarchie en garantissant une majorité républicaine dans les deux assemblées.

Ce « décret des deux tiers » est approuvé par référendum en septembre 1795 de même que la Constitution de l’An III, mais avec beaucoup plus de réticences que celle-ci.

Les royalistes, qui ont la majorité de l’opinion avec eux, s’insurgent avec violence contre ce décret. Deux sections parisiennes de sans-culottes et une partie de la garde nationale (32 sections sur 48) prennent les armes. Les rues de Paris sont couvertes de placards menaçants et les tambours battent le rappel. L’insurrection va éclater.

Devant le danger, le 11 vendémiaire la Convention équipe environ 1 500 sans-culottes des faubourgs sous le nom de « Patriotes de 1789 » qui vont renforcer les troupes fidèles. C’étaient des hommes qui, depuis le 9 thermidor, avaient perdu leurs emplois, et quitté leurs départements où ils étaient poursuivis par l’opinion. On en forma trois bataillons, que l’on confia au général Berruyer, nommé commandant de ces « bons citoyens qui prêtent force à la loi » (« un général que ses longs services, ses vertus et ses cheveux blancs rendent universellement respectable, […] animé d’un bon esprit, et dirigé par des vues dignes des vrais amis de la liberté » – appréciation à la Convention le 14 vendémiaire). Ces hommes se battirent avec la plus grande valeur. Ils entraînèrent la troupe de ligne, et furent pour beaucoup dans le succès de ta journée.

Devant l’urgence, la Convention nomma Barras commandant en chef de l’armée de l’intérieur, et donna le commandement des forces qui devaient protéger l’assemblée à un jeune général de 26 ans qui avait déjà démontré la promptitude de son coup d’œil et l’énergie de son caractère lors du siège de Toulon en 1793 : Napoléon Bonaparte.

Le 4 octobre 1795, les sections royalistes ont nommé un comité militaire, fermé les barrières, enlevé la Trésorerie et les magasins de subsistances, établi un tribunal révolutionnaire et déclaré la Convention hors la loi. Ils projettent d’encercler le palais des Tuileries où siègent l’assemblée de la Convention et le Comité de salut public (le gouvernement) avec deux colonnes, l’une partie de l’église Saint-Roch, sur la rue Saint-Honoré, l’autre partie du Pont-Neuf.

Bonaparte prend aussitôt les dispositions qu’exige l’événement. L’Assemblée, contre une vingtaine de mille hommes assez bien équipés, n’a guère à opposer que cinq mille hommes, y compris les « patriotes de 1789 ». Quarante pièces d’artillerie ont été laissées au camp des Sablons, près de Chaillot. Les sectionnaires vont les enlever si on ne les devance. Bonaparte y envoie le chef d’escadron Joachim Murat qui, avec trois cents chasseurs, galope à bride abattue. Il refoule une colonne d’insurgés, enlève les canons et les ramène à la Convention à six heures du matin. Bonaparte les dispose immédiatement de façon à commander les débouchés des Tuileries vers la Seine.

Quelques heures plus tard, les insurgés attaquent à la fois sur les deux rives de la Seine. Le général Carteaux, posté au bas du Louvre, a reçu l’ordre d’arrêter une colonne, tandis que Bonaparte, rue Saint-Honoré, va mitrailler les royalistes massés sur les marches de l’église Saint-Roch. Jean-François voit son cheval tué sous lui. Après plusieurs décharges, Saint-Roch est enlevé, et les insurgés, mal dirigés, rapidement mis en déroute. A six heures, l’insurrection est réduite : la Convention est sauvée.

Paris manifeste peu d’émotion et, le soir, les salles de spectacle sont pleines, comme les autres jours. La nuit passe à poursuivre les fuyards, disperser les rassemblements et ramasser les armes semées dans les rues. Des proclamations de la Convention sont lues aux flambeaux. Le lendemain matin, sur l’ordre de Barras, les sections rebelles sont occupées par le général Berruyer. Dans l’ensemble, la répression est clémente. La Convention n’accable pas les royalistes car elle redoute presque plus ses défenseurs sans-culottes que ses adversaires réactionnaires.

Il y eut environ deux cents tués ou blessés du côté des sectionnaires, et presque autant du côté des conventionnels ; la plus grande partie de ceux-ci le furent aux portes de Saint-Roch. Désormais, Bonaparte sera surnommé par ses pairs, en signe de mépris, « le général Vendémiaire ».

Le 17 vendémiaire, Barras va présenter à la Convention les officiers de l’armée de l’intérieur qui l’ont aidé à triompher. Jean-François est le porte parole de la députation : « Représentants du peuple, nous paraissons ici individuellement pour vous renouveler l’assurance de notre dévouement à la représentation nationale. Qu’ils étaient insensés, ces vils royalistes, ces vils agents de l’Angleterre, de croire que les défenseurs de la République transigeraient avec le crime, et souffriraient le renversement de la Liberté pour laquelle nous versons notre sang depuis si longtemps. Non, représentants, jamais des Républicains en deviendront les esclaves de la tyrannie : fidèles aux lois de leur pays, ils sauront faire respecter la souveraineté du peuple, qui n’est pas la volonté de quelques intrigants. Comme vous, respectables sénateurs, nous sommes décidés à mourir au poste d’honneur que la patrie nous a confié, et à faire un rempart de nos corps à la représentation nationale. » Sur la proposition d’un membre, le président donne au général Berruyer et à un militaire de chaque arme l’accolade fraternelle, au milieu des plus vifs applaudissements.

Barras déclare ensuite « Bonaparte, annonce-t-il, a foudroyé l’hydre royaliste ! ». La Convention nomma alors par acclamation Napoléon général en chef de cette armée, Barras ne pouvant cumuler le titre de représentant avec des fonctions militaires. Le futur directeur ne soupçonne guère la façon dont il se fera jouer, quelques années plus tard, par le petit Corse, dont il est en train de faire la fortune…

La fin de carrière

En remerciement, Barras lui donne le 8 octobre le commandement du dépôt de cavalerie et de remonte de l’Armée de l’Intérieur, à Versailles. Le 28 avril 1796, il est inspecteur général de la cavalerie de l’Armée des Alpes et d’Italie ; dans un mémoire du 27 mai 1797, deux mois après les victoires de Rivoli et Mantoue fait le point sur la cavalerie de l'armée victorieuse. Il constate que la cavalerie est nulle. Il propose de « profiter des premiers moments de la paix (de Campoformio 18 octobre 1997) pour s'occuper de rétablir la cavalerie, ce qui sera difficile (..) la cavalerie qui existe en France est absolument nulle et par le défaut des chevaux et par le défaut des hommes ». Moins de 30 ans avant, le colonel honoraire d'Auvergne avait écrit la même chose. La France n'était pas un pays de chevaux de selle, et elle n'était pas un pays de cavaliers. En vérité, sur un théâtre d'opérations, petit et compartimenté, l'artilleur Bonaparte a vaincu grâce à son infanterie... sans cavalerie !

Le 7 septembre 1797, il est nommé Commandant en chef de l'Hôtel National des Invalides, à la place de Brice-Montigny. Il sert ensuite en Suisse en 1798 puis en Italie en 1799.

En tant que Commandant des Invalides, il jouera enfin un rôle dans un troisième évènement historique : le coup d'Etat de Bonaparte des 18 et 19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799), qui amène le Consulat (site 1, site 2). Napoléon lui donna alors un sabre d'honneur en le confirmant à son poste.

Il fut promu en tant que général de division dans la nouvelle organisation du 29 mars 1801.

Enfin, le 27 août 1803, il est nommé gouverneur de l’Hôtel des Invalides ; il cessa dès lors de faire partie de l’état-major général de l’armée.

Jean-François est fait chevalier de la Légion d’Honneur le 11 novembre 1803. Il meurt aux Invalides le 17 Avril 1804, après 51 ans de service.

Il est inhumé dans l’église Saint-Louis de l’hôtel des invalides, dans le columbarium du caveau des gouverneurs.

Le nom de Jean-François Berruyer est inscrit sur le pilier ouest (Avenue de la Grande Armée / Avenue Kléber), 1ère colonne de l’Arc de Triomphe de l’Étoile.

Généalogie patronymique

Il se marie 3 fois :

- 1°) avec Catherine Pauline CAPIN (qui +) dont il a (semble-t-il) au moins deux enfants :

- Marie Paul BERRUYER (1779-1795) Sans Postérité

- Pierre-Marie BERRUYER (1780-1816) Sans Postérité

- 2°) avec Antoinette Nicole CAUBET (x Niv IV = 12/1795, div Paris), après le décès de Catherine, dont il divorce le 9 messidor an VI (16/6/1798) à Paris

- 3°) avec Anne Louise Henriette de BERRUYER (x 27 fructidor XI = 2/9/1803 Paris), dont il a un enfant : Auguste Alexandre de BERRUYER

Son arbre patronymique est donc le suivant :

Philippe Berruyer (1560-Trévoux)

Philippe Berruyer (1560-Trévoux)

Marie Donyo

Marie Donyo-

Claude Berruyer (1587-Trévoux)

Claude Berruyer (1587-Trévoux)

Claudine Listima

Claudine Listima -

Emeric Berruyer (1631-Trévoux)

Emeric Berruyer (1631-Trévoux)

Claudine Juvenin

Claudine Juvenin -

Claude Berruyer (1668-Trévoux)

Claude Berruyer (1668-Trévoux)

Françoise Renaud

Françoise Renaud -

Louis Berruyer (1697-Lyon)

Louis Berruyer (1697-Lyon)

Anne Brochet

Anne Brochet -

Jean-François Berruyer

Jean-François Berruyer - 1.

Marie-Paul Berruyer Sans Postérité

Marie-Paul Berruyer Sans Postérité - 2.

Pierre-Marie Berruyer Sans Postérité

Pierre-Marie Berruyer Sans Postérité - 3.

Auguste Alexandre de Berruyer

Auguste Alexandre de Berruyer

Estelle Marie Villot dont

Estelle Marie Villot dont - 3.1

Gaston de Berruyer Sans Postérité

Gaston de Berruyer Sans Postérité

Le nom s’éteint donc pour la branche de Jean-François.

Vous pouvez consulter le détail de la généalogie ici.

Le neveu de Jean-François, Jean-Baptiste, devint colonel.

Cette page a été actualisée le 15/08/2006.

Page précédente

Page précédente